Fresh Window. Kunst & Schaufenster.

Museum Tinguely, Paul-Sacher-Anlage 1, Basel.

Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag 11.00 bis 21.00 Uhr.

Weitere Schaufensterarbeiten von jungen Künstler*innen sind in der Basler Innenstadt zu sehen. Information unter www.tinguely.ch.

Bis 11. Mai 2025.

Zur Ausstellung ist eine Publikation erschienen:Verlag für moderne Kunst, Wien 2024, 240 S., 38 Euro | ca. 53.90 Franken.

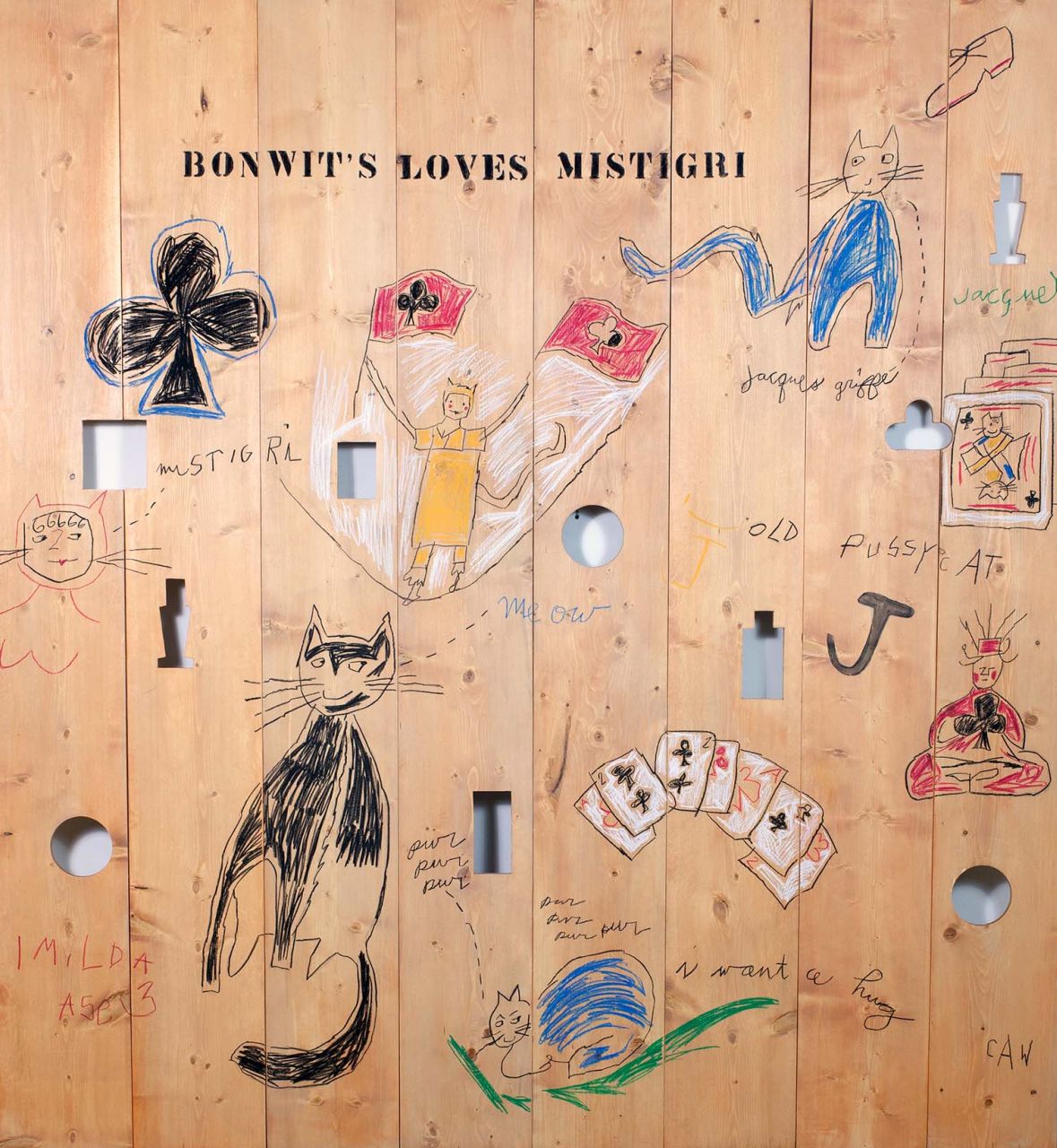

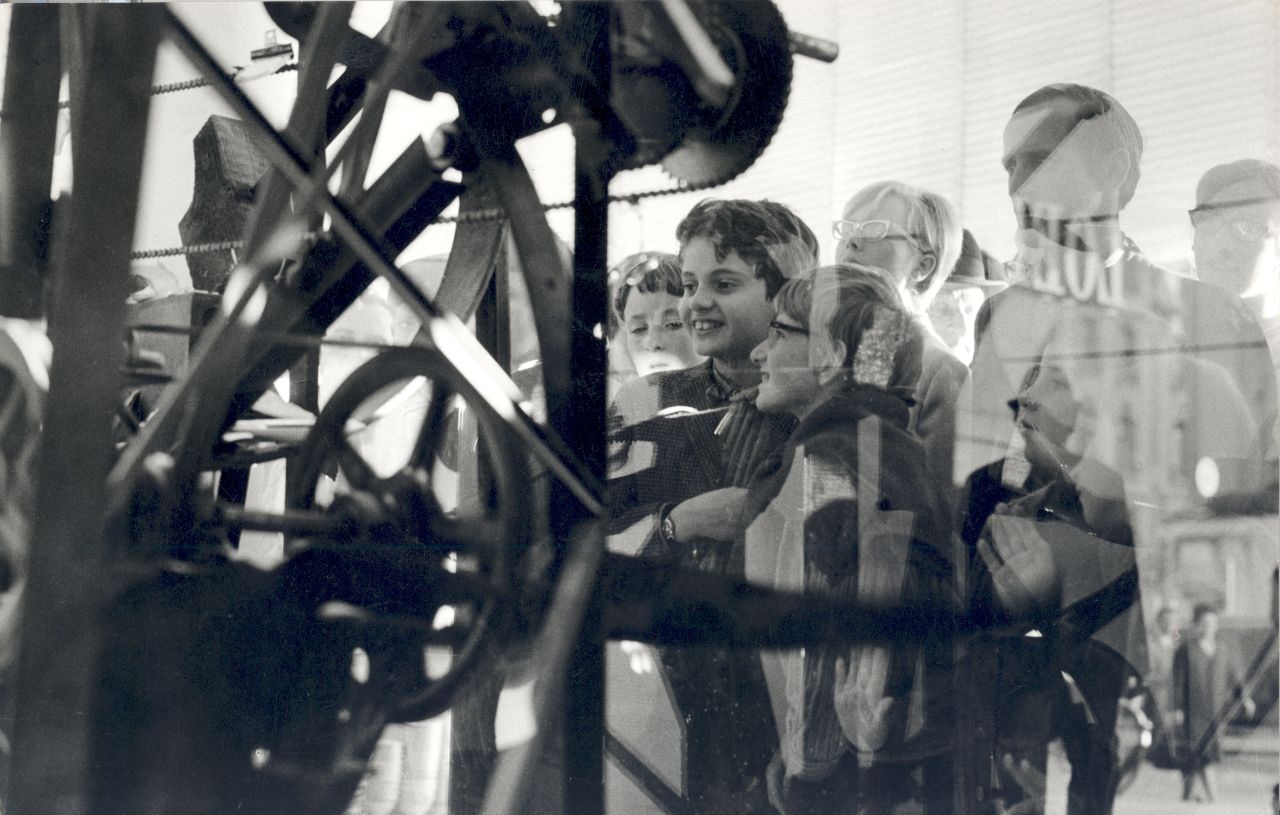

Während einer der Lockdowns nahm es Martina Morger einmal ganz genau. Auf Französisch heißt Schaufensterbummel „Lèche Vitrines“ und die gebürtige Liechtensteinerin leckte dann auch mit großer Hingabe Pariser Schaufenster ab, von Modegeschäften bis hin zu einem Reisebüro und dem Oyster Club. Morger übersetzte das Begehren, das die Auslagen bei Passantinnen und Passanten wecken sollten, in eine so erotische wie kindliche Handlung. Die Pandemie verstärkte zudem die Distanz, auf die uns Schaufenster halten. Egal, ob man sich die ausgestellten Waren leisten konnte oder nicht, Corvid-19 ließ sie durch die Geschäftsschließungen in unerreichbare Ferne rücken. Morgers Video „Lèche Vitrines“ ist derzeit in der Themenschau „Fresh Window. Kunst und Schaufenster“ im Museum Tinguely zu sehen. Für viele Kunstschaffende war und ist ihre Gestaltung ein willkommener Brotjob. So auch für Jean Tinguely; nach seiner Ausbildung am Basler Kaufhaus Globus arbeitete er noch gut zehn Jahre als Schaufensterdekorateur. Robert Rauschenberg und Jasper Johns hatten sogar ein eigenes Label, unter dem sie für das Nobelkaufhaus Bonwit Teller & Co Schaufenstergestaltungen übernahmen, auch Andy Warhol warb unter anderem für Parfüm. Für Tiffany schufen Rauschenberg und Johns täuschend echt wirkende aufgebrochene Granatäpfel und angeschnittene Melonen, zwischen denen die Colliers und Ringe wie in einem Stillleben präsentiert waren.

Selbstredend nimmt die Ausstellung dies in den Fokus und zeigt auch Fotos von Tinguelys Arbeiten für einen Basler Optiker, ein Möbelgeschäft und eine Buchhandlung. Der Titel ist jedoch eine Anspielung auf das Objekt Marcel Duchamps „Fresh Widow“, das 1920, nur wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, entstand. Die Sprossenfenster des geschlossenen, türkisfarbenen Rahmens sind blind. Sie sind mit schwarzem Leder ausgekleidet, das auf die Trauerkleidung der Kriegswitwen Bezug nimmt, während das Material auch als Fetisch verstanden werden kann. Blinde Schaufenster sind eigentlich eine Provokation, fast so schlimm wie der Leerstand in unseren Innenstädten, der zeigt, dass etwas im Verhältnis von Angebot und Nachfrage in Schieflage geraten ist. Schaufenster sind Verheißungen eines nicht enden wollenden Warenflusses, der so zumindest nach der Logik des Kapitalismus ein eindeutiges Glücksversprechen ist. Seit der Moderne ist das Schaufenster mehr als eine transparente Wand des Warenhauses, es inszeniert Konsum als Unterhaltung und Lebensfreude. Kein Wunder also, dass es immer wieder den Zorn auf sich zieht. Johnnie Shand Kydd fotografiert in seiner Schwarz-Weiß-Serie „May Day, Bond Street“ 2001 verbarrikadierte Schaufenster in London. Ein Jahr zuvor warfen Kapitalismusgegner nicht nur Samenbomben auf Grünstreifen, sondern auch Ziegelsteine in die Ladenauslagen.

Die Nähe zum Ausstellungsdisplay ist oft fließend. Das freistehende Schaufenster in Elmgreen & Dragsets Video „Prada Marfa“ wirkt autonom, fast wie eine Skulptur, hier bummelt man jedenfalls nicht zufällig vorbei. Im Katalog zieht Alys Williams ein Resümee über die fast 15-jährige Geschichte ihrer Galerie Vitrine in London und Basel. Für ihr Konzept, Kunst im Schaufenster zu zeigen, fand sie im Basler Stadtteil St. Johann einen Ort, an dem sie bis 2024 niederschwellig Kunst vermittelte. Für „Greenpoint Project“ beobachtet Martha Rosler mit der Kamera über Jahre hinweg die Gentrifizierung ihres Quartiers, in dem sie seit den 1980er Jahren lebt. Während anfangs Migrantinnen und Migranten hier ihre Geschäfte eröffneten, deren Schaufenster oft ein überbordendes oder sehr diversifiziertes Warenangebot zeigten, dienen die Glasfronten mittlerweile der Inszenierung der Kundinnen und Kunden. Tischplatten sind dort montiert, man kann an ihnen Platz nehmen und das Straßengeschehen beobachten, während man selbst unfreiwillig für den Laden wirbt.