Joseph Kosuth: Non autem memoria.

Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1, Stuttgart.

Dienstagbis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 10.00 bis 21.00 Uhr.

Bis 12. April 2026.

www.kunstmuseum-stuttgart.de

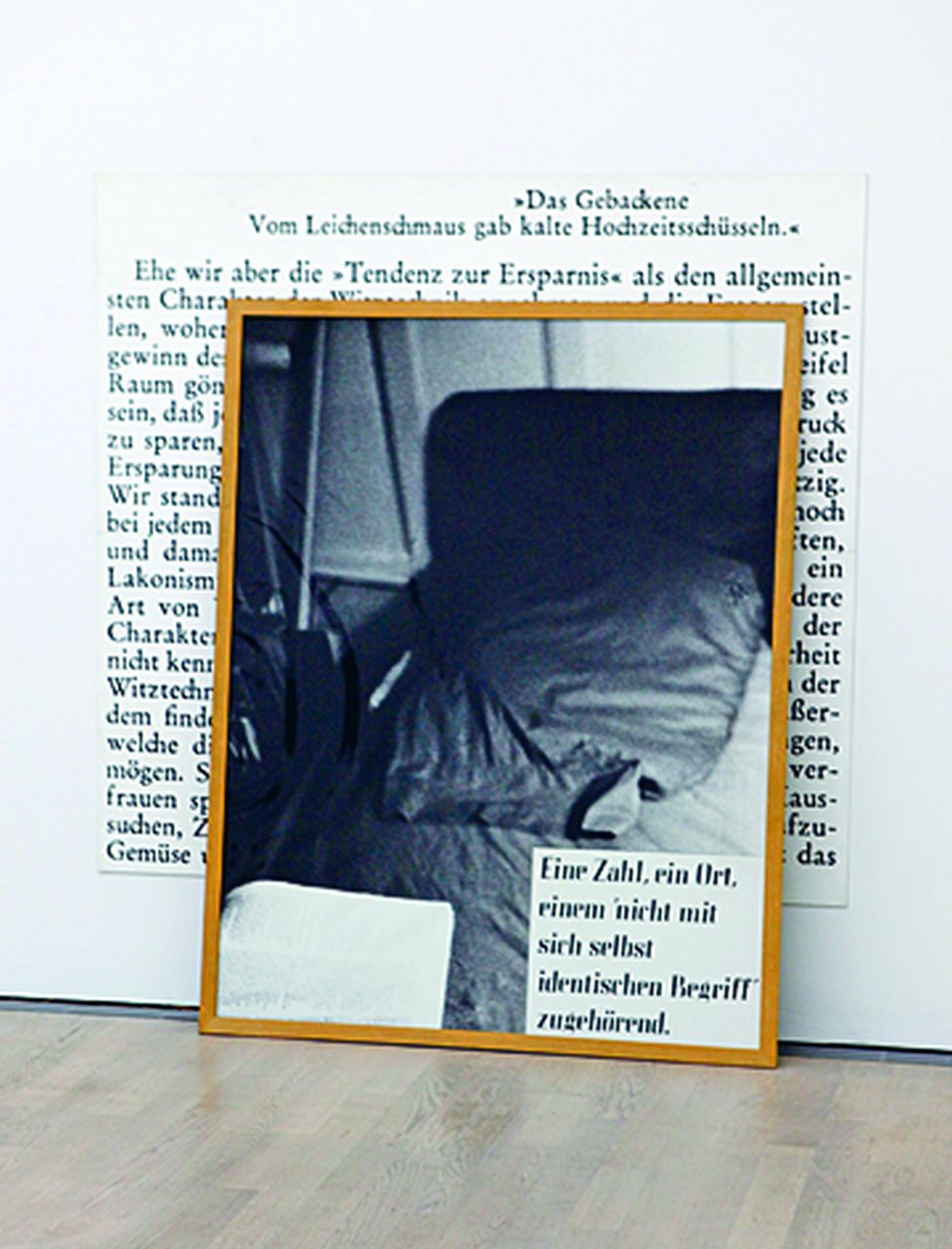

Der US-Amerikaner Joseph Kosuth (*1945) gilt als einer der Begründer der Konzeptkunst – und er ist eng mit Stuttgart verbunden. Er lehrte dort als Professor von 1991 bis 1997 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Im Kunstmuseum, in dem sich der größte Sammlungsbestand von ihm findet, ist nun seine Entwicklung in der von ihm selbst und Ulrike Groos kuratierten Schau „Non autem memoria“ nachzuvollziehen. Joseph Kosuths Grundprinzip „Art as Idea as Idea“, das dem Titel einer frühen Werkserie entspricht, stellt nicht länger Formen, Farben, Materialien oder Inhalte in den Mittelpunkt des Kunstwerks, sondern die Idee und die Bedeutung. Als künstlerisches Mittel dient Kosuth Sprache, und als Ideengeber Philosophen – vor allem Ludwig Wittgenstein, so in Kosuths früher Neonbuchstaben-Arbeit „Five Words And Five Colors – A Description“ von 1965. Diese besteht aus eben diesen fünf bunten Worten und gibt nicht vor, etwas anderes darzustellen als sich selbst. Sind es also die Idee, die Schrift oder der museale Raum, welche Kunst aufmachen? Die Neonschrift sollte sich fortan fast durch das gesamte Schaffen des Künstlers ziehen.

In anderen Arbeiten spielt Joseph Kosuth mit Wortbedeutungen, etwa in „One and Three File Cabinets“ von 1965, das aus einem Aktenschrank, einer Wandarbeit und einer Tafel mit dem Wörterbuch-Eintrag der deutschen Bedeutung des Wortes „File“ steht. Bei „File“ kann man an einen Aktenstoß denken, aber auch an einen Rottenführer. Um divergierende Wortbedeutungen geht es außerdem in „Three Titled Means“ mit drei Fotografien von vergrößerten Ausschnitten aus Wörterbüchern. Dort ist der Eintrag für das englische Wort „mean“ einmal im Deutschen, dann im Hawaiianischen und Russischen zu sehen. Die Arbeit unterstreicht, dass Bedeutungen von verschiedenen Kulturkreisen abhängig sind.

Tief in die Philosophie Wittgensteins kann man bei der Installation „The Eigth Investigation (A.A.I.A.I) Proposition 12“ aus dem Jahr 1972 einsteigen. Dort laden sechs Ringbücher auf Tischen unter Uhren mit verschiedenen Zeiten zum Rätseln ein, die man in Verbindung zu den Texten und zu numerischen Systemen setzen kann. Die Texte befassen sich mit dem Begriff von Gedanken, Erkenntnis, intellektueller Arbeit, Regeln, Glauben, und Empfindungen. Wittgenstein war der Ansicht, dass viele philosophische Probleme einem unpräzisen Umgang mit Sprache entspringen.

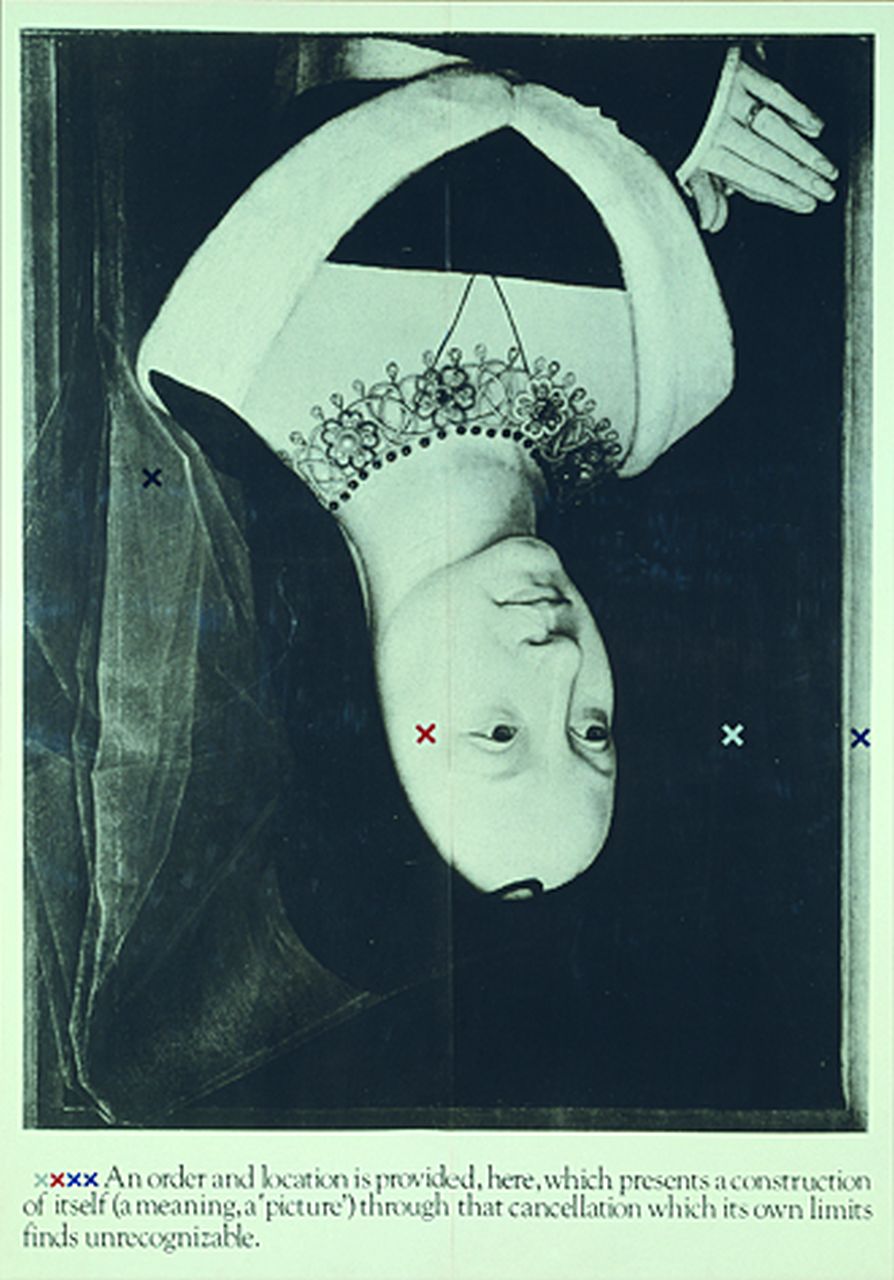

Ein weiterer Ideengeber für Joseph Kosuth war Sigmund Freud, so in der Arbeit „Cathexis #6“ von 1982, für die Kosuth ein von Hans Memling geschaffenes Brautbildnis für den Portinari-Altar verfremdet hat, indem er es auf den Kopf gestellt in Schwarz-Weiß mit Kreuzen versehen zeigte und den Betrachter bei der Deutung auf sich selbst zurückwirft. Ein Siebdruck von 1992 bezieht sich auf das unvollendete, zwischen 1927 und 1940 entstandene „Passagen-Werk“ von Walter Benjamin mit Gedanken zu einer kulturhistorischen Theorie der Moderne. Die Arbeit war Teil einer Installation für die Documenta IX, für die Kosuth alle Kunstwerke in der Neuen Galerie in Kassel verhüllte. Das war seine Art, dem Publikum zu zeigen, dass auch der institutionelle Rahmen Kunst ausmacht.

Seine jüngste Neon-Arbeit „Texts for Nothing (Waiting for –)“ von 2011 nimmt ein Zitat von Samuel Beckett auf, der ebenso wie Kosuth die Beschäftigung mit Bedeutung in den Mittelpunkt stellt. Sie beweist, dass Kosuth seinem Ansatz treu geblieben ist. Verändert hat sich bei ihm nur die Anordnung der immer noch gültigen Werke: Die hängen nun dichter – und können leichter untereinander in Beziehung gesetzt werden.